もくじ

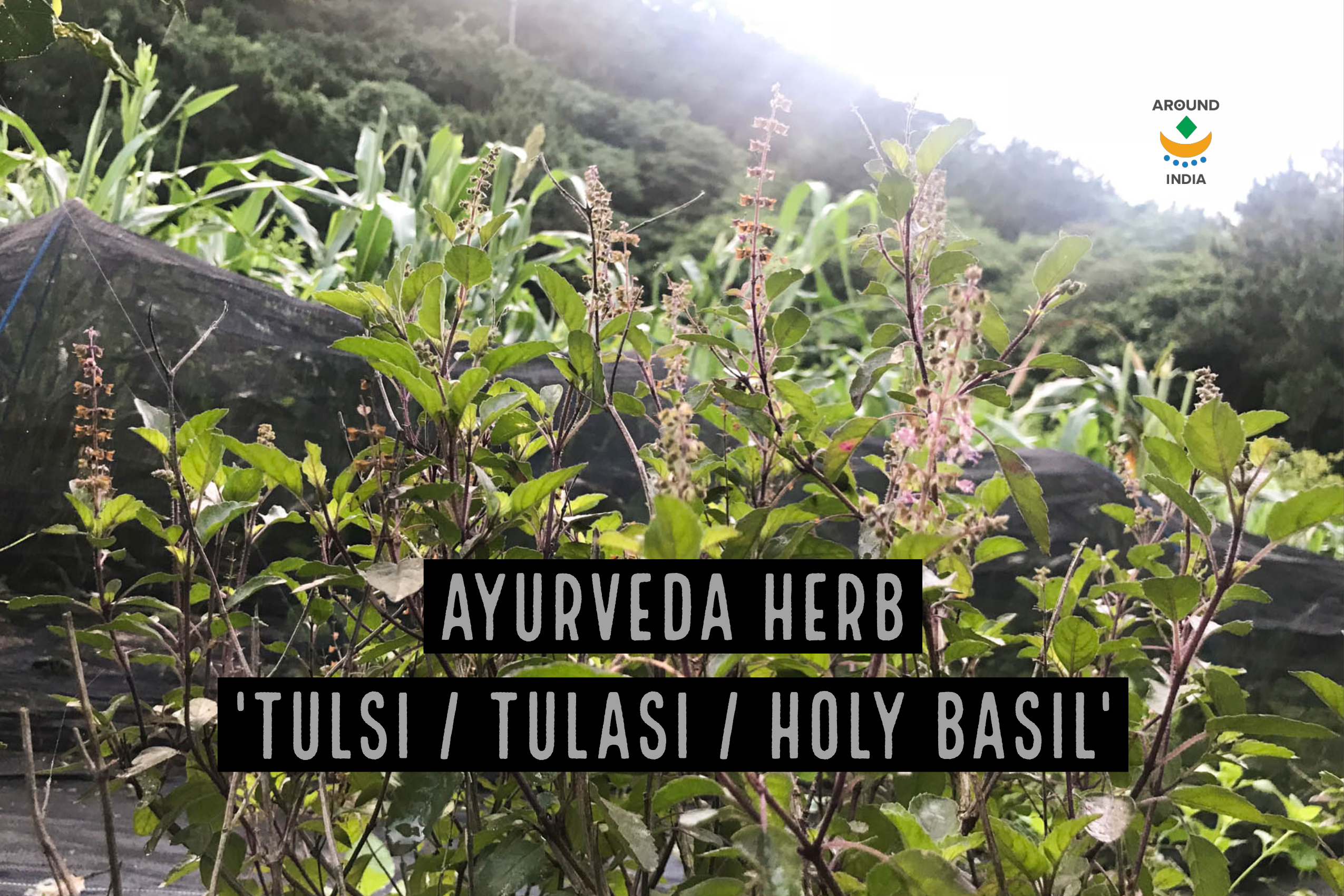

トゥルシー/トゥラシーとは?

トゥルシーとは、ホーリーバジルのことです。

トゥルシは北インドのヒンディー語で、アーユルヴェーダの古典で使われているサンスクリット語ではトゥラシと呼びます。

この記事では、通り名であるトゥルシーで呼びますね。

トゥルシーは、インドでは家庭でもよく育てている植物です。

何かあった時に、とても助かるからです。トゥルシーの木自体が祀られているのも多く見られます。

英語:Holy Basil

サンスクリット語:Tulasi तुलसी

和名:カミメボウキ(神目箒)

学名:Ocimum sanctum / Ocimum tenuiflorum

和名の神目箒の由来は、江戸時代に目に種を入れるとゴミが取れることからきてるんですって。

目に種を入れるのは痛そうなイメージがありますが、そのまま入れるわけではありません。

バジルシードは、水分を含むと周りにプルプルとしたゼリー状の物体ができるのです。

そのゼリーができている状態で目に入れると、ゴミがくっつくという仕組みだそうですよ。

ラックサヤーム

¥321 (2025/07/05 17:52時点 | Amazon調べ)

ポチップ

ポチップ

トゥルシーの種類は多く、一番薬効があるとされているのはクリシュナトゥルシ。紫色が特徴です。

アーユルヴェーダでは、ラーマトゥルシー、ヴァーナトゥルシーもよく利用されます。

トゥルシー/トゥラシーの効能

お薬には、葉・花・種・根っこを使用し、温める性質があります。

- カパ/ヴァータ性の疾患を落ち着かせる

- 痛み

- 皮膚疾患

- 食欲増進

- 消化

- 寄生虫の侵入

- 尿量を増やす

- 咳・熱

- 口内炎

- 口腔疾患

- ストレス

- 心・神経・感情を落ちつかせる

- 汚染物質から守り免疫機能を強化する

アーユルヴェーダ三大古典のひとつAstanga Hrdayaによると、しゃっくり、咳、毒、喘息、脇腹の痛み、口臭に良いと書いてあります。

日本では、ストレスケア、抗酸化作用、風邪の予防などに人気が高いです。

¥8,822 (2025/07/11 04:06時点 | Amazon調べ)

ポチップ

ポチップ

注意

熱の質があるので、体に熱が溜まりやすい人(ピッタ)は使用量を控えましょう。

また、伊藤武先生のご経験によると、大量に摂取したら性欲が激減したそうです。

すごい!!トゥルシー

AROUND INDIAが、最初にアーユルヴェーダ病院でトゥルシを処方されたのが2008年のことでした。

寝ている間に、背中に虫刺されのような痒いものができていました。数えてみると50こほどもあります!

「アリではないか?!」という意見が多数。

院長先生にお薬を処方していただきました。

「丸薬を潰してトゥルシの絞り汁を混ぜて塗布するように」と言われました。

インドでの学びはとても不思議で、習ったばかりのことを実践する機会がおもしろいように訪れるのでした!

このときもそうです。大量の虫刺されのような見た目は気持ちが悪いし、すごく痒いけれど、トゥルシを使ってみるのは楽しみ。

「トゥルシーはどこで買えますか?」と先生に確認すると

「トゥルシーは売っていないよ。庭に生えているもの」とのご返答。

「ゆみたちの家には生えてなかったかな?ご近所からもらいなさい」

手に入れる=お店で買うという思考が先にきてしまいましたが、カヌールでの暮らしは買えないものが多くて、それも新鮮でした。

トゥルシーをご近所さんにいただいて、指示されたお薬を毎日つけていると跡形もなく消えました。

それから7年、スンダルバン Sundarbarnという西ベンガル州とバングラデシュにまたがる広大な世界自然遺産に行ったときに、また手足の柔らかい部分をたくさん刺されてしまいました。今度も原因不明。

固有種が多く生息している地域で、虫も珍しいものがいるのかもしれません。

刺された当初は、赤みもひどくなかったので掻かず触らず、ぐっと耐えていました。