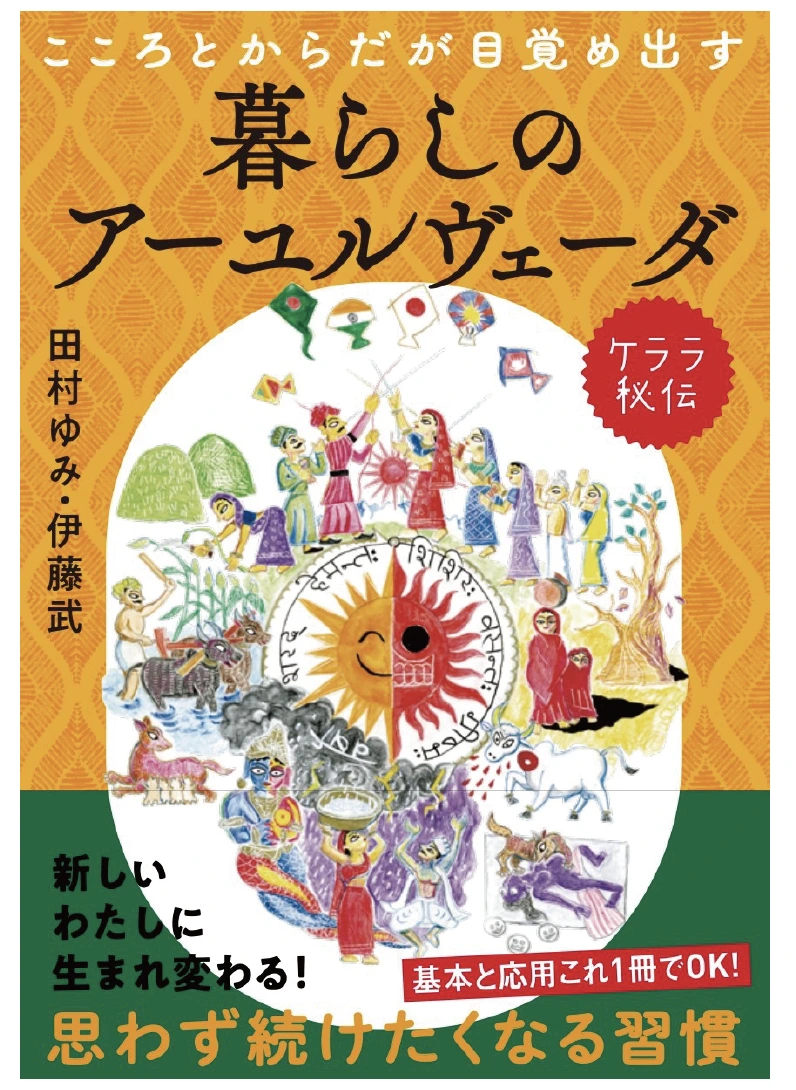

『ケララ秘伝

暮らしのアーユルヴェーダ』

伊藤武・田村ゆみ共著

Amazon

『アーユルヴェーダと〇〇 vol.1 パンチャカルマ基本編』田村ゆみ著

オンラインストア

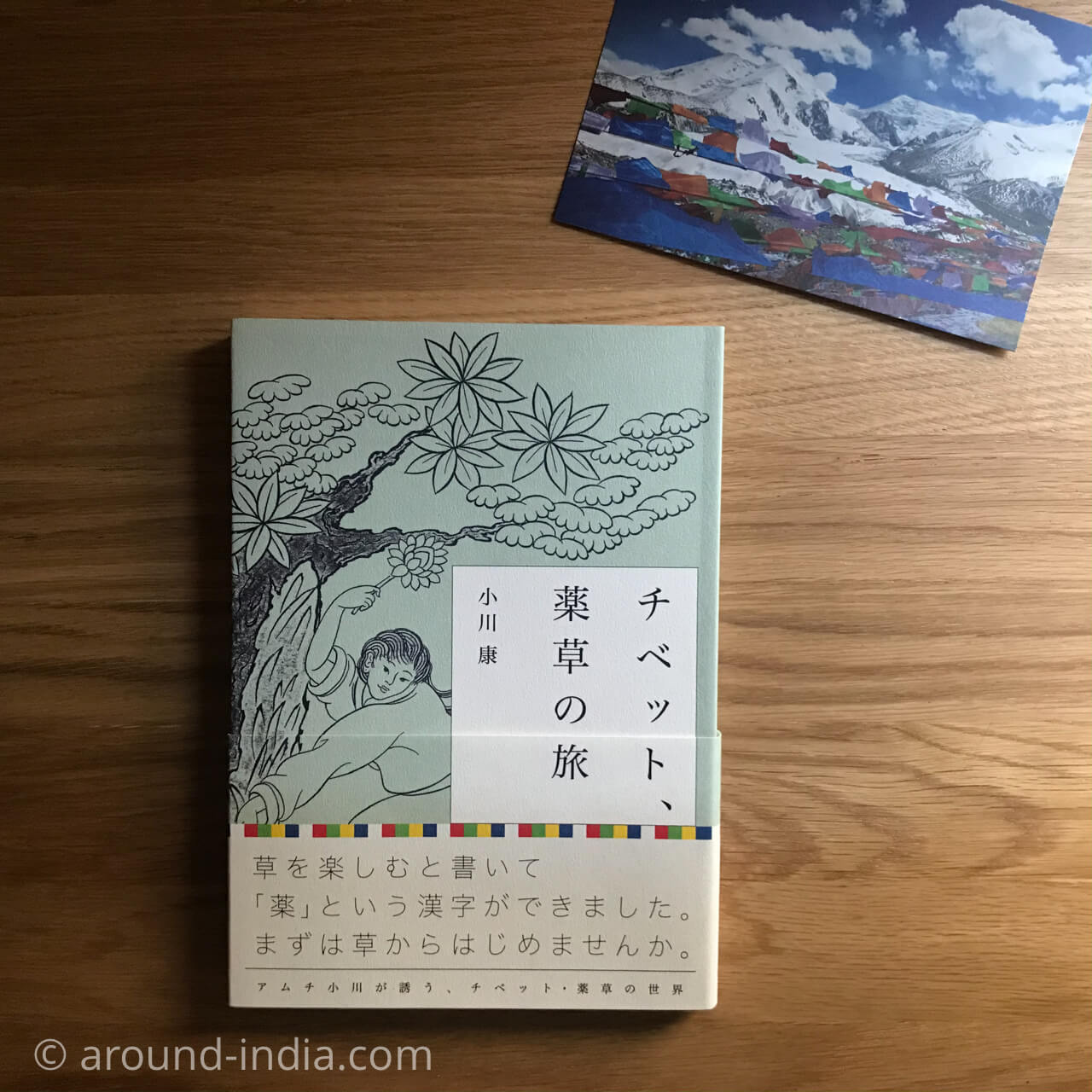

今回ご紹介する本「チベット、薬草の旅」は、とても読みたくなってインドから注文しておいた本です。

2018年、AROUND INDIAも短期間お世話になったチベット医学暦法大学メンツィカンで、日本人でありながらチベット人学生に混じって、チベット医(アムチ)になった小川康さんのエッセイ集。

薬草たちが、小川さんの視点を通して、ダラムサラでの思い出やチベットに古くから伝わる神話など、さまざまな側面で語られるのです。

冒頭に登場する赤い花と呼ばれる植物のエピソードから、もうチベット人のおおらかさの秘訣のようなものが伝わってきます。

日本でも馴染みのあるものも、毒物として知られているものもありますが、毒も正しく扱われれば薬にできる。

昔の人はどうやって生み出したんでしょうね。

ネ(裸青麦)

サトゥク(イラクサ)

ザティ(ナツメグ)

グルクム(サフラン、あるいは紅花)

タルプ(サジー)

セドゥ(ザクロ)

アルラ(詞黎勒)

パシャカ(アダトダ、あるいはヴェロニカ)

ホンレン(胡黄連)

ソロ・マルポ(紅景天)

パンゲン・メト(リンドウ)

ツェルゴン(青いケシ)

ルクル(シオガマ)

ツァ・アトン(ナデシコの仲間)

ルクミク(ノギク)

ティタサンジン(野イチゴの蔓)

シュケン(サワフタギ)

ツェドゥム(麻黄)

パル(高山ツツジ)

ワンポラクパ(テガタチドリ)

チュムツァ(大黄)

レチャクパ(クサジンチョウゲ)

ケルパ(メギ)

ボンガ・ナクポ(トリカブト)

ランタンツェ(朝鮮アサガオ)

タワ(ウスユキソウ)

カンプ(アンズ)

ペマ(ハス)

ソリクドンポ(医学の樹木)

リショ(メタカラコウ)

メンツィカンの学生たちが、採集しながら学ぶ薬草実習には「生きて帰る」という決まりがあるのだそう。

ヒマラヤという広大な土地。

厳しすぎる自然。

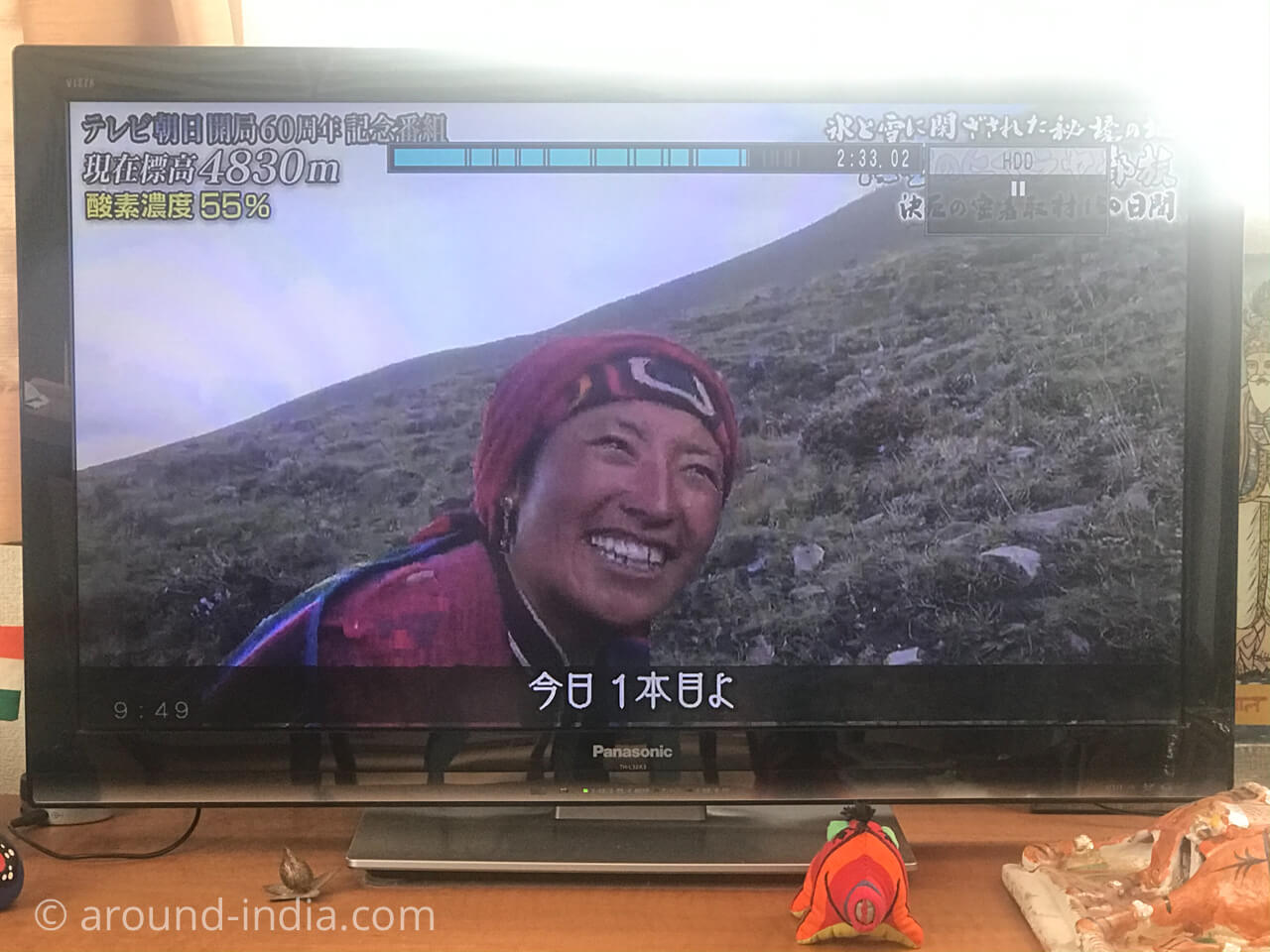

先日放映された「天空のヒマラヤ部族」でも、4800mという高地で地を這うように薬草を探す村人の姿が映し出されていました。

ここから小さな薬草を見つけ出すのは、どんなに大変なことでしょう。

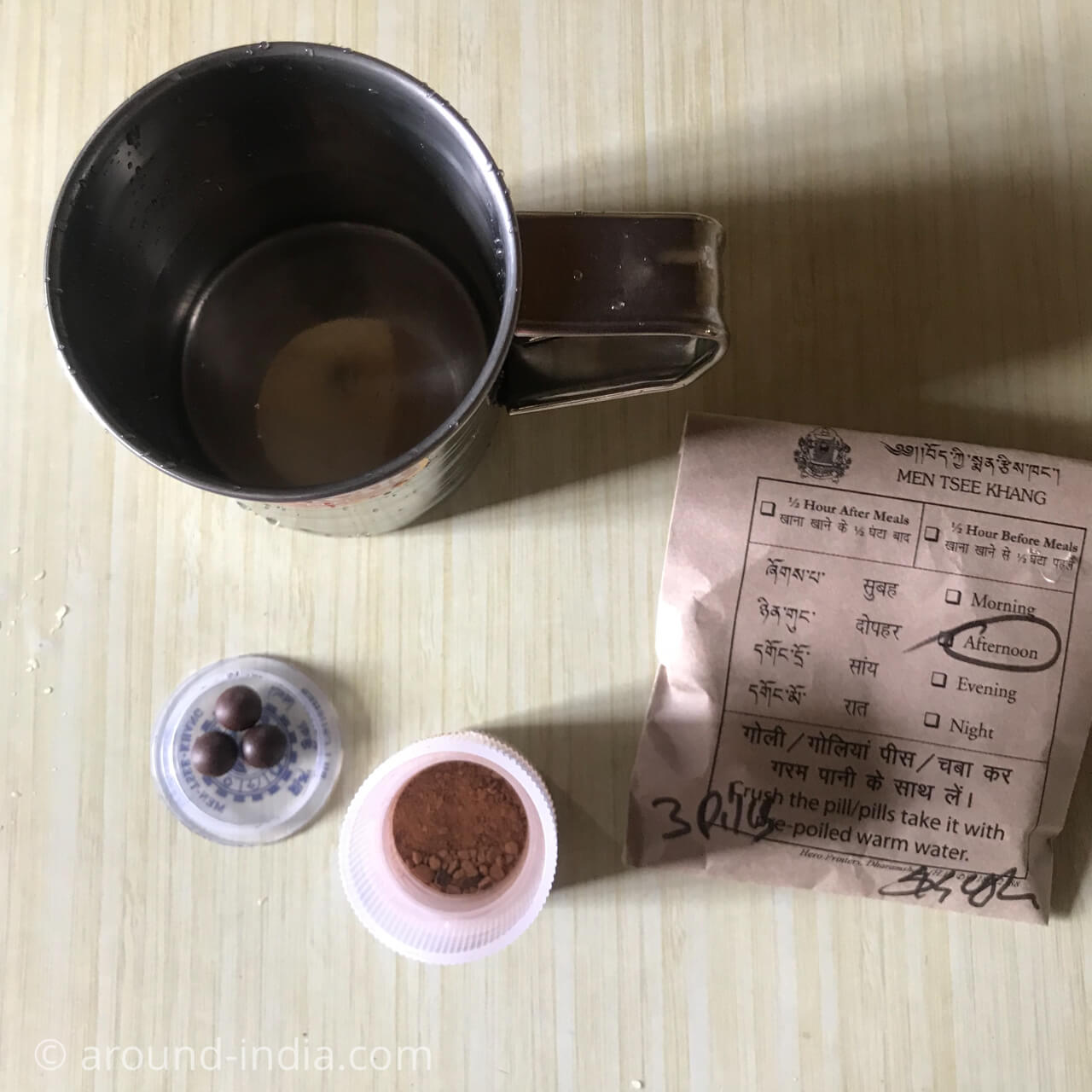

「チベット、薬草の旅」を読むと、メンツィカンで処方された丸薬が、黒くて固い塊から、小さなひとつぶひとつぶの集合体のように思えてきました。

薬草自体のパワー、育てあげた自然、処方を伝えたり編み出した人、製法を伝えてきた人、収穫した人、加工した人、処方した人、利用してきた人といった、ひとつぶひとつぶ。

きっと読めば、チベット、ヒマラヤ、そして小川さんの主宰される「森のくすり塾」がある信州上田へ行きたくなることでしょう。

「チベット、薬草の旅」のご注文は、森のくすり出版ホームページよりどうぞ。

こちらも小川さんの著書です。