『ケララ秘伝

暮らしのアーユルヴェーダ』

伊藤武・田村ゆみ共著

Amazon

『アーユルヴェーダと〇〇 vol.1 パンチャカルマ基本編』田村ゆみ著

オンラインストア

AROUND INDIAがナチュロパシーという言葉を知ったのは、2008年、インドでアーユルヴェーダを学んでいたときのことでした。

学んでいた病院ではナチュロパシーも治療に取り入れていたため、上級クラスではナチュロパシーも教わりました。

理論と実技を通して、アーユルヴェーダとの違いも知ることができたのが、とてもよかったです。

実技では、じゃがいもで目元をパックをしたり、水を使ってマッサージをしたり、食事療法もあらたな理論で新鮮でした。

インド、特にケララでは、本物のアーユルヴェーダが身近にあり、気軽に診察・投薬・トリートメントを受けることができます。

でも、日本もそうであるように、アーユルヴェーダが身近ではない環境の方が一般的です。

どこでもできる五大元素を用いるトリートメントは、AROUND INDIAの暮らしのアーユルヴェーダにとって、重要なヒントになりました。

その後、インドのドクターに教わるオンラインコースも受講しました。

情報は盛りだくさんで勉強になりましたが、実技については当然説明だけなので、五感を使って覚えたいわたしみたいな人には、対面のクラスをおすすめします。

トリートメントが魅力的だった一方、授業で教わった食事療法には、まるで魅力を感じませんでした。

というのも、昼ごはん「蒸した野菜をひとつかみと……」

夜ごはん「蒸した野菜をひとつかみと……」

といった表現で、味つけもなく、健康に生きるためだけのごはんという響きだったからです。

しかも、ナチュロパシーでは断食を重視しているので、わたしの頭の中では、もう

「ナチュロパシーをするなら、一生おいしさとは さよなら」というイメージがでした。

ですが、ある日ドクターから「近くにナチュロパシーの食堂がある」と教わり、食べに行ってみました。

衝撃を受けました!

ナチュロパシー=おいしくなさそうというのは、完全にまちがいだったから

日本で自然系というと、若い女性が好みそうなイメージですが、ケララのナチュロパシー食堂は普通の食堂となんら変わらず、おじさん達がいっぱい。

白米ではなく赤米、ベジのみといったナチュロパシーらしい特徴がありつつも、特に真新しいものではなく、普通のケララ料理だったのです。

一気に、ナチュロパシーの料理=おいしいという認識に変わりました。

ゆみ

ゆみ食べたことで、本当のナチュロパシーを学ぶことができました。

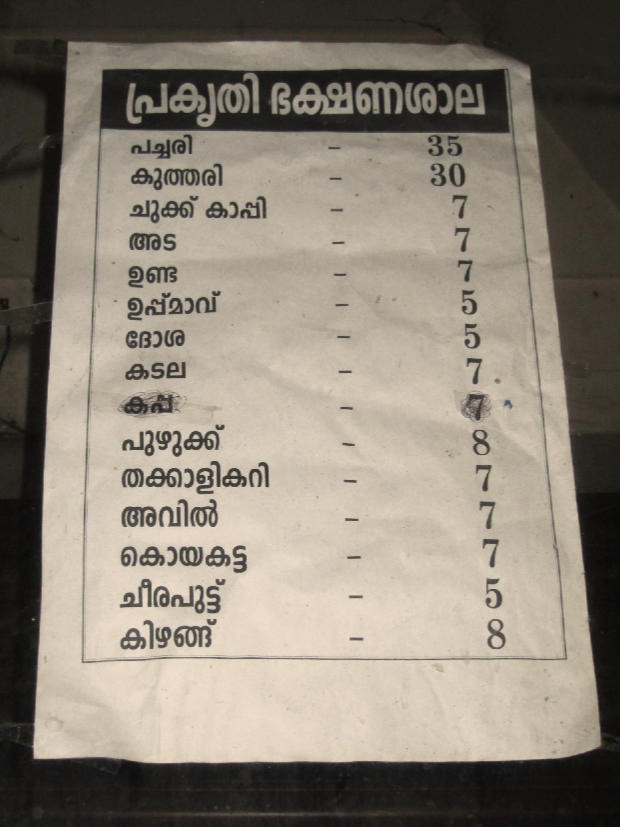

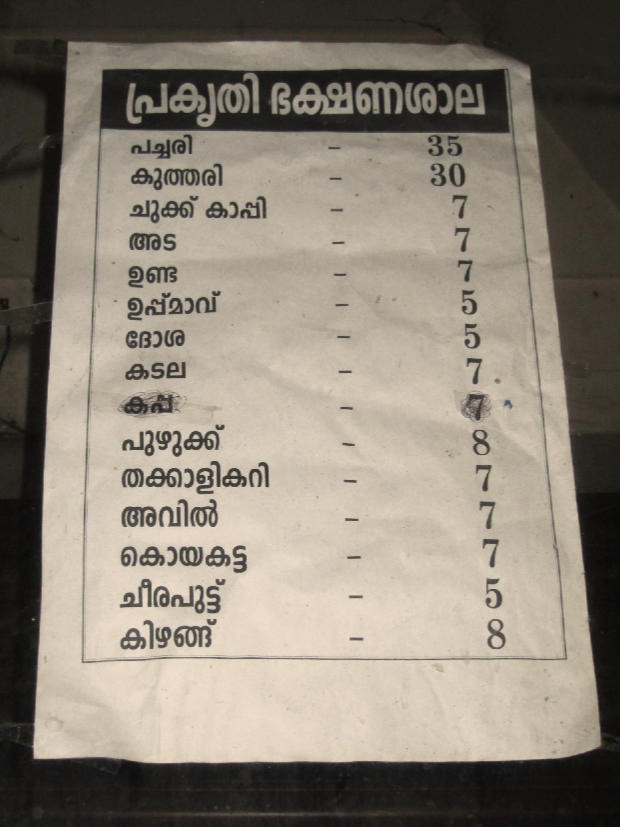

メニューは、パッチャリ、クッタリ、チュックカーッピ、アダ、ウンダ、ウップマーブ、ドーシャ、カダラ、カッパ、タッカーリカリー、アヴィル、チーラプットゥなどなど。

メニューについては、南インド・ケララ料理 用語集もどうぞ。

ケララ州都トリヴァンドラムで通ったのが、ナチュロパシードクターが運営するレストラン。

こちらは、通いたくなる!おいしいナチュロパシーレストラン「Pathayam」|ケララ州トリヴァンドラムをどうぞ。

ナチュロパシーには、ジュース療法、アルカリ食品療法など、さまざまな食事療法があります。