もくじ

日本の野草や伝統的な使いかたも知りたい

小学校の帰り道に集めたつくし。

競い合うようにつつじの蜜を吸った思い出。

台湾出身の友人のお母さんに頼まれて、友人と摘んだ“のびる”。それが和え物になって出てきた時の、あのおいしさ。

インドでのアーユルヴェーダをきっかけに、近所の植物たちとも、もっと親しみたくなりました。

でも「この付近はたしか薬を撒いてたな」とか

「園芸種だから食べれないかな?」とか

「似た植物で食中毒になった話を聞いたな」とか

「採ってはダメと注意書きがあったな」とか

注意すべきポイントをわかった上で使えるようになりたいと思いました。

本を参考にしてみたり、Picture Thisという植物判定アプリを使ってみても、確実に合っているという確信はもてず、見分け方のコツ、生えている場所やその姿、似ているけど危ない植物のことをちゃんと知っておきたい。

先生を探していたところ、鎌倉のなな艸の会という野草観察会を見つけました。

サイトに書かれていた”美味しい野草に出会う体験”という言葉がささりました。

率先して取り入れたくなる「おいしさ」は大切なポイント。

「自分はクラスで、おいしくないもの食べさせるくせに」という声が聞こえてきそうですが(笑)

なな艸の会の先生は、松原 尚世さん。

ご自身で体験された知恵を惜しみなくシェアしてくれる、すてきな先生です。

1回目 山で野草散策

ちょっとドキドキしながら参加した1回目は、山に入って野草散策。

山に入る前に、まずは枸杞の木の観察。知るって楽しい。

山に入る前に、まずは枸杞の木の観察。知るって楽しい。

入浴剤用に花盛りのセイタカアワダチソウを収穫したり、以前のクラスで教わったというアオキの五十肩の痛みに対する実験結果をシェアしてもらったり、オオバコを収穫したり、日本のシナモンを嗅いだり、ミツバ、イヌコウジュ、ヤブツルアズキを見つけたり。間違いやすいものとの見分け方を教わったり。

途中で、松葉ジュースとfeliceto sweetsさんのヴィーガンおやつをいただきました。

季節の野草をたくさん収穫してお持ち帰り。楽しい!

中間地点と最終地点に生えていた2種の間違いやすい植物を比較した

中間地点と最終地点に生えていた2種の間違いやすい植物を比較した

遠足みたいで楽しかった

遠足みたいで楽しかった

おいしい!発酵させるサイダーは作ったことがあったけど、作ってすぐ飲めるジュースいいなぁ

おいしい!発酵させるサイダーは作ったことがあったけど、作ってすぐ飲めるジュースいいなぁ

松原せんせいの「取りすぎない」「根っこを残す」などの野草採集の心得も共感。

必要な時にまたもらえるように。必要なひとが来た時にもらえるように。

車では近くを通っていけれど、少し入るだけでこんなに自然がいっぱい。歩き回れる山があったなんて。

車道よりも内側の世界。自転車や歩きでもっと探ってみようと思ったのでした。

採集した野草たち。アオキは冷凍保存して、セイタカアワダチソウは入浴剤にしよう。

採集した野草たち。アオキは冷凍保存して、セイタカアワダチソウは入浴剤にしよう。

2回目 野草化粧水づくり

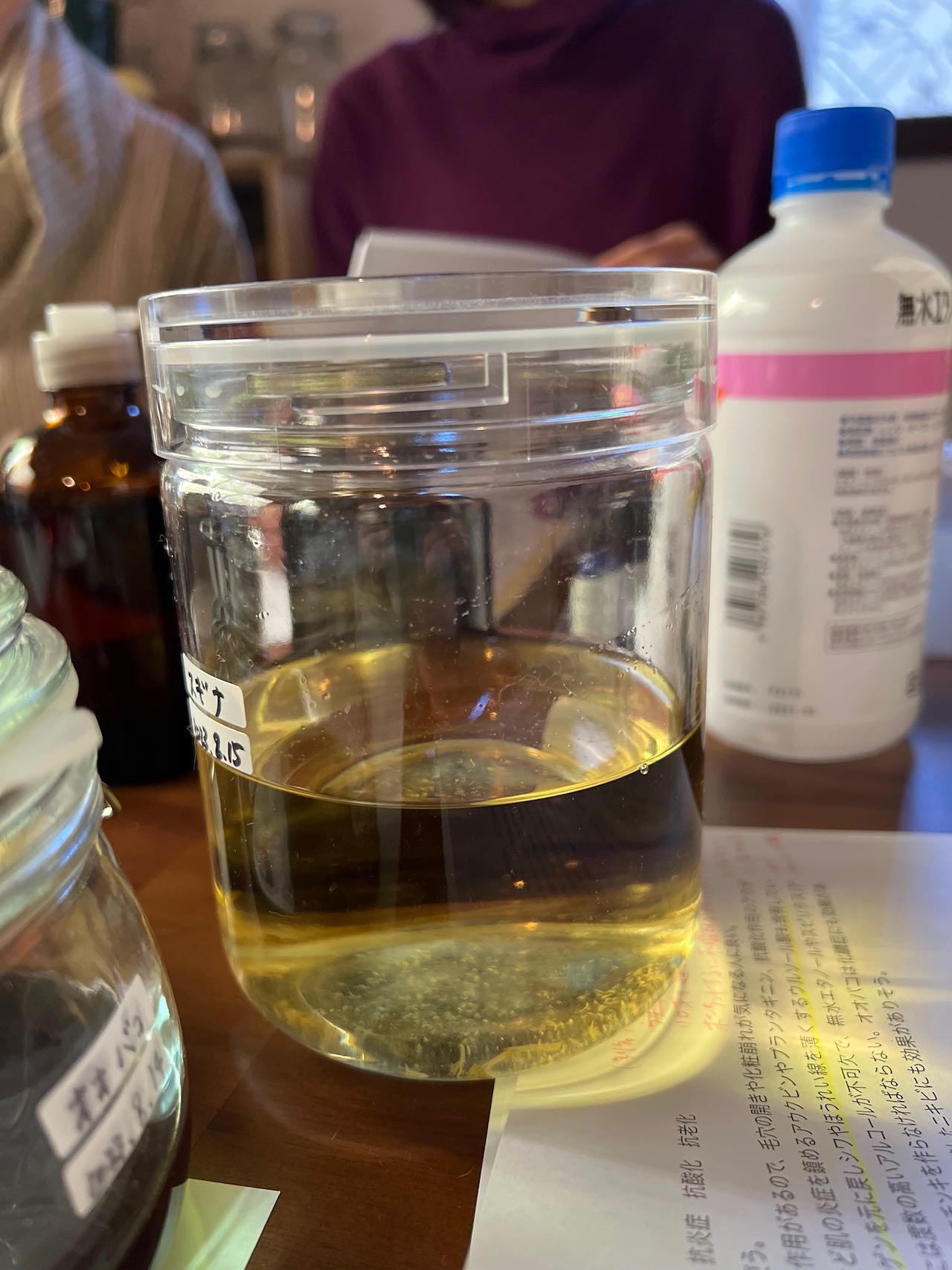

今回は観察会ではなく、事前に仕込まれた野草チンキを使っての化粧水づくりと野草茶でした。

化粧水に使うチンキを選ぶ前に、それらの有用性を確認。

毛穴のひきしめ、たるみ、しわ、しみ、抗酸化、はたまたできる前の予防か、既にできたものを鎮静するのかなどなど、野草パワーに目移り。

どれもこれも入れたくなっちゃいましたが、最終的に、どくだみ、よもぎ、すべりひゆ、おおばこに決定しました。

スギナ、こんな薄い黄色とは意外

スギナ、こんな薄い黄色とは意外

あ、わたしの誕生日だ

あ、わたしの誕生日だ

お肌にぐんぐん吸い込む、気持ちのいい化粧水ができました。

家に帰ってからも、お肌のキメが整っている感じが継続。

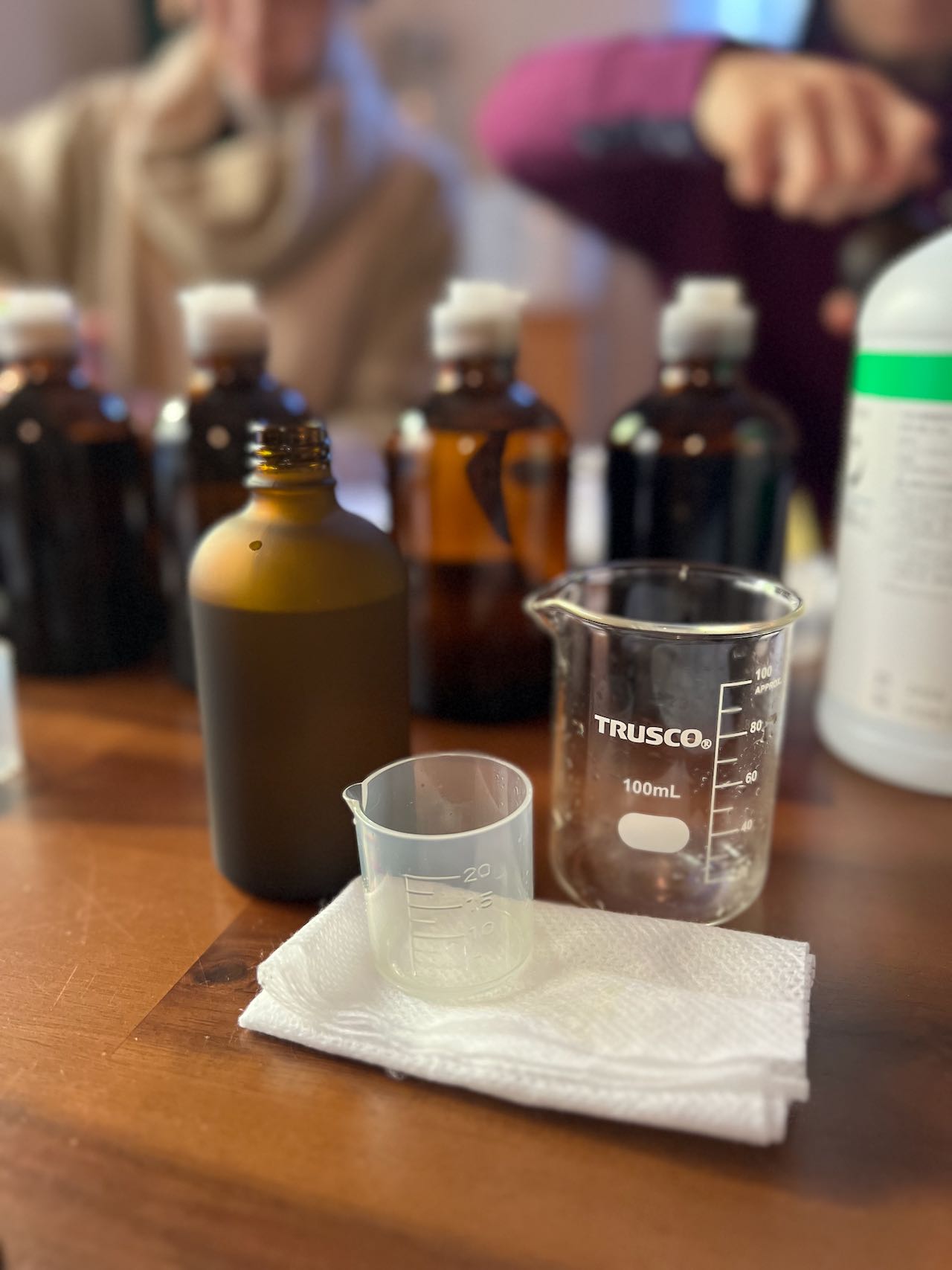

実験道具って好き。理科が好きだったわけでもないのに不思議。

実験道具って好き。理科が好きだったわけでもないのに不思議。

以前ビワの葉の焼酎漬けを常備していたのですが、引越しでさよならしてしまったので、これをきっかけにいろいろ仕込んで積極的に使おうと思います。

トップは、粉糖かと思ったらココナッツフラワーだった。

トップは、粉糖かと思ったらココナッツフラワーだった。

おやつは、先生のお宅で採集した桑の葉入りの、feliceto sweetsさんによるマフィンでした。アナンさんのミックススパイス Tも入っているんですって。

おいしく食べる野草。いいですね。

松原先生のブログでAROUND INDIAの本をご紹介くださいました

ぜひ覗いてみてくださいね。